変形だけじゃない?膝の痛みを引き起こす本当の要因

「膝が痛い=変形しているから」

そう考える人はとても多いのではないでしょうか。

確かに、高齢になるにつれて関節の軟骨がすり減ったり、骨が変形したりする「変形性膝関節症」は多くの方に見られます。整形外科を受診すれば、レントゲンやMRIで「膝が変形していますね」と説明を受け、その所見と痛みが直結しているように思えてしまうのも無理はありません。

ところが現実には、画像で強い変形が確認されてもほとんど痛みを訴えない人もいれば、検査では「異常なし」と言われながら日常生活に支障をきたすほどの痛みに悩まされる人もいます。つまり、膝の痛みは「変形=痛み」という単純な関係では説明できないのです。

国際疼痛学会(IASP)の定義でも「痛みは実際の損傷に限らず、不快な感覚的・情動的体験」とされています。つまり痛みは、体の構造的な状態だけでなく、心理的な不安やストレス、生活習慣、さらには環境要因とも複雑に結びついています。膝痛も例外ではなく、身体だけでなく「心」や「環境」との相互作用の中で変化しているのです。

「昨日はあまり痛くなかったのに今日は歩くのがつらい」

「天気が悪い日は膝が重だるい」

「仕事や家庭でストレスが強い時期に痛みが悪化する」

こうした“痛みの揺らぎ”を経験した人も多いでしょう。これは膝そのものの損傷だけでなく、神経や脳の働き方、そして心の状態が痛みに影響している証拠です。

本コラムでは、膝の痛みを「変形」だけに結びつけるのではなく、最新の医学的・心理学的知見を踏まえて、多角的にとらえ直す視点を紹介していきます。

- 第1章では、膝関節の基本構造と「変形=痛み」という誤解を整理

- 第2章では、画像所見と痛みが一致しない理由

- 第3章では、脳と心がつくる“膝痛のシナリオ”

- 第4章では、ストレスや生活習慣との関わり

- 第5章では、日常で観察される膝痛の揺らぎ

- 第6章では、膝痛を軽くするための実践的ヒント

- 第7章では、最新研究が示す膝痛の新常識

- 第8章では、まとめと未来へのメッセージ

を順に整理していきます。

この記事を読むことで「膝が痛い=もう治らない」という思い込みから解放され、「膝痛との新しい向き合い方」を見つけてもらえれば嬉しいです。

目次

✅ 要約ボックス(記事冒頭に設置)

この記事の要点まとめ

- 膝の痛みは「変形」だけが原因ではなく、筋力・姿勢・心理・環境など複数要因が関わる

- 検査で異常がなくても痛みがあることは珍しくなく、脳の解釈や心の状態も影響

- 不安やストレスは痛みを増幅させ、安心感や社会的つながりは痛みをやわらげる

- 天候や活動量によって痛みは揺らぎやすく、日常の工夫で改善の余地がある

- 「痛みゼロ」を目指すより「痛みと共に動ける生活」を取り戻すことが大切

第1章:膝関節の仕組みと痛みの誤解

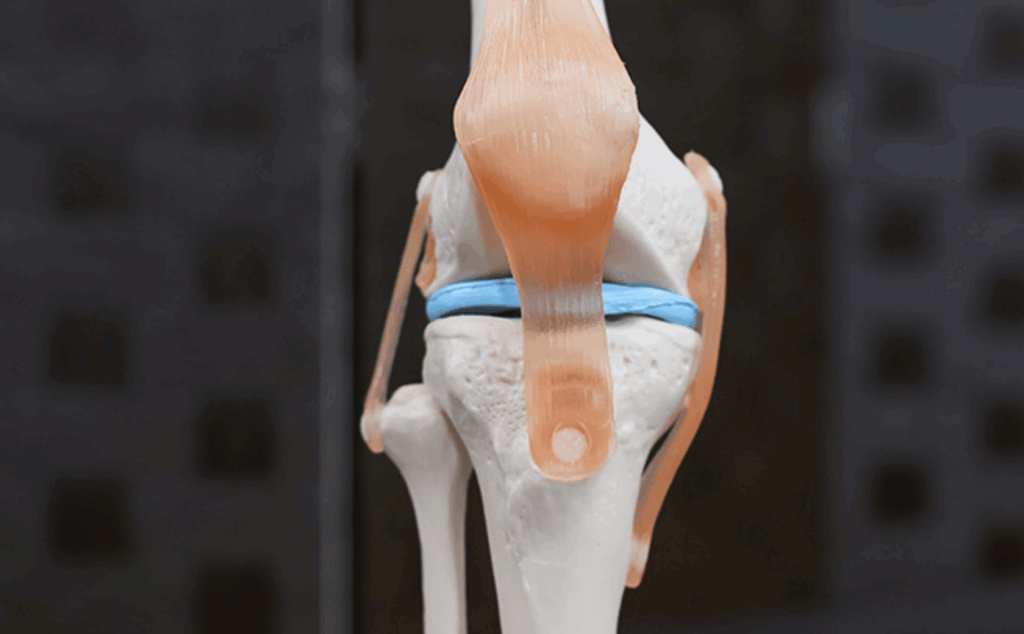

1-1. 膝関節は“複雑な構造体”である

膝は人体の中でもっとも大きな関節のひとつで、大腿骨・脛骨・膝蓋骨という3つの骨がかみ合って成り立っています。その間を覆うように軟骨が存在し、骨同士の摩擦を防ぎ、衝撃を吸収する役割を果たします。さらに半月板は荷重を分散させるクッションとして機能し、前十字靭帯や側副靭帯は関節の安定性を保ちます。

一見単純な「曲げ伸ばしの関節」に見えますが、実際には回旋や微妙なズレが複合的に組み合わさるため、非常に精緻なバランスの上に成り立っているのです。

この構造が崩れると確かに痛みは出やすくなります。しかし、構造の変化がそのまま痛みの強さに直結するわけではないことが近年の研究で明らかになっています。

1-2. 「変形=痛み」という思い込み

整形外科を受診した際、「膝が変形していますね」とレントゲンで指摘されると、多くの人は「だから痛いんだ」と納得してしまいます。しかし実際には、変形が強くても痛みをほとんど訴えない人も少なくありません。

一方で、画像ではほとんど異常が見られないのに強い痛みで歩けない人もいます。この事実は「変形の度合い=痛みの度合い」という図式が必ずしも成り立たないことを示しています。

実際、日本整形外科学会の報告でも、変形性膝関節症と診断されても痛みを自覚しない人が一定数存在することが確認されています。つまり、膝痛を「変形のせいだ」と決めつけることは、回復への可能性を狭めてしまう危険があるのです。

1-3. 痛みは“体験”である

国際疼痛学会(IASP)は「痛みとは、実際または潜在的な組織損傷に関連する不快な感覚的・情動的体験」と定義しています。この「情動的体験」という言葉が重要です。

つまり痛みは、**単なる膝の構造的な異常ではなく、脳での解釈や感情が加わった“体験”**として生じるのです。

「同じ膝の状態でも、ある人は痛みを強く感じ、別の人はあまり気にならない」

「昨日より今日の方が痛みが強い」

「安心していると痛みが和らぐ」

これらは、痛みが構造そのものではなく“体験”であることを示す日常的な例といえるでしょう。

1-4. 「膝が壊れている」という恐怖の副作用

膝が痛いと「このままどんどん壊れていくのではないか」と不安になる人は多いです。しかしこの恐怖心自体が、脳の防御反応を強めて痛みをさらに増幅させてしまうことが知られています。

臨床心理学ではこれを**痛み破局化思考(Pain Catastrophizing)**と呼び、慢性痛の悪循環に関与するとされています。

「膝が痛い=壊れている」という思い込みから解放されることは、痛みを和らげる第一歩でもあるのです。

1-5. 第1章まとめ

- 膝は複雑な構造体で、変形や損傷が痛みに影響するのは事実

- しかし「変形の度合い=痛みの度合い」ではない

- 痛みは「構造 × 脳の解釈 × 感情」が組み合わさった“体験”

- 「壊れている」という恐怖が痛みを強めることもある

この視点を持つだけで、「膝痛=加齢や変形だから仕方ない」という固定観念から少し離れられるはずです。次章では、さらに踏み込んで「なぜ検査所見と痛みが一致しないのか」を整理していきます。

第2章:検査画像と痛みが一致しない理由

2-1. 画像所見と症状は“必ずしも一致しない”

整形外科を受診すると、多くの場合レントゲンやMRIによる画像検査が行われます。膝の変形や軟骨のすり減りが映し出されると「これが痛みの原因です」と説明を受けることが少なくありません。

しかし実際には、画像で明らかな異常が見つかっても痛みがない人、逆に**「異常なし」と言われても強い痛みに苦しむ人**が存在します。

これは腰痛研究でもよく知られている現象で、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄がMRIで見つかっても痛みのない人が多数いることが報告されています(Brinjikji et al., 2015, American Journal of Neuroradiology)。膝関節でも同様で、変形の有無と痛みの強さは必ずしも相関しないことが多くの研究で示されています。

2-2. 変形性膝関節症と痛みの関係

代表的なデータとして、日本整形外科学会の調査(2018)では、レントゲンで変形性膝関節症の所見がある高齢者のうち、痛みを訴えない人が少なくないことが報告されています。

また海外の研究でも、構造的変化が重度でも痛みの訴えが軽いケースがあることが確認されており(Bedson & Croft, 2008, BMJ)、膝痛の有無や程度は単に「変形の度合い」で説明できないことが明らかになっています。

2-3. 神経系の関与 ― 中枢感作

この矛盾を理解するうえで重要なのが、**中枢感作(Central Sensitization)**という概念です。

これは、繰り返す痛み刺激や心理的ストレスなどによって脳や脊髄の神経が過敏になり、本来なら痛みを感じない刺激まで痛みとして処理してしまう状態を指します。

Woolf(2011, Pain誌)の総説では、中枢感作が慢性痛の持続に大きく関与することが整理されており、膝痛患者においても痛みの強さと神経系の感受性が関連することが報告されています。つまり、画像で「軟骨のすり減り」が確認されても、痛みの有無や程度は「神経がどれだけ敏感になっているか」に大きく左右されるのです。

2-4. 炎症や心理要因も影響する

さらに、膝関節の痛みは単に構造や神経の問題だけではなく、炎症反応や心理的要因も深く関わっています。

- **炎症性サイトカイン(IL-6やTNF-α)**は、膝関節内で炎症を引き起こし痛みを増幅する(Soni et al., 2019, Osteoarthritis and Cartilage)。

- 心理的ストレスや不安は、痛みの認知に影響を与え、同じ関節の状態でも痛みを強く体験させる(Bair et al., 2003, Archives of Internal Medicine)。

このように、**「構造」+「神経」+「炎症」+「心理」**が重なり合って痛みを形成しているのです。

2-5. 第2章まとめ

- 膝の変形や軟骨のすり減りは、必ずしも痛みと一致しない

- 多くの研究で「画像異常あり=痛い」「異常なし=痛くない」とは言えないことが確認されている

- 中枢感作により神経が過敏になると、痛みが強くなりやすい

- 炎症や心理的ストレスも膝痛の増悪に関与している

この事実を知るだけでも、「膝が変形しているから痛いんだ」「異常がないのに痛いのは自分だけだ」という誤解や不安から解放されやすくなります。

次章では、さらに踏み込んで「脳と心がどのように膝痛をつくり出しているのか」を探っていきましょう。

第3章:脳と心が描く“膝痛のシナリオ”

3-1. 痛みは脳で編集される

膝の関節で受けた刺激は、神経を通って脊髄から脳へ伝わり、最終的に「痛み」として認識されます。

つまり、膝そのものが痛みを生み出すのではなく、脳が情報を編集して「痛み」という体験をつくっているのです。

この仕組みを説明するうえでよく使われるのが「痛みマトリックス」という概念です。これは脳内で痛み体験に関与する複数の領域のネットワークで、

- 一次体性感覚野:痛みの場所・強さを認識

- 扁桃体:恐怖や不安と結びつける

- 前頭前野:痛みに意味を与え、どう受け止めるかを判断する

といった役割があります(Apkarian et al., 2005, Pain)。

つまり膝痛は、単なる「膝からの信号」ではなく、感覚・感情・思考が統合されて生まれる体験なのです。

3-2. 不安や恐怖が痛みを強める

心理的な不安や恐怖が膝痛を増幅することは、多くの研究で報告されています。

例えば、「このまま膝が壊れるのではないか」「動いたらもっと悪化するかもしれない」と強く思い込むと、脳はその危険を強調し、実際以上に痛みを感じやすくなります。

これを**痛み破局化思考(Pain Catastrophizing)**と呼び、慢性痛の持続と強く関連することが知られています(Sullivan et al., 2001, Psychological Bulletin)。破局化思考が強い人は、同じ膝の状態でも痛みが強く、また生活の質(QOL)も低下しやすいとされています。

3-3. 性格傾向が膝痛に影響する

性格や考え方のスタイルも、痛み体験を左右します。

- 神経質で不安を抱きやすい人 → 小さな膝の違和感も「大きな病気の前触れかも」と考え、痛みを強めやすい

- 几帳面で責任感が強い人 → 痛みを我慢して過剰に頑張り、膝に負担をかけやすい

- 楽観的で柔軟な人 → 痛みを深刻に受け止めすぎず、慢性化しにくい

心理学的研究でも、性格傾向と痛みの慢性化リスクには関連があることが示されています(Buenaver et al., 2012, Journal of Pain)。

3-4. 過去の経験と学習の影響

脳は「過去の経験」を参照して痛みを予測します。

子どものころに膝をケガして強い痛みを感じた経験がある人は、大人になってちょっとした違和感が出ただけでも「また痛くなるのでは」と不安がよみがえり、痛みを強く感じやすくなります。

これは「条件づけ学習」の一種であり、膝痛に限らず慢性痛全般に深く関与していると考えられています(Moseley, 2002, Pain)。

3-5. 臨床で見られる“心の影響”

施術の現場でも、脳と心の影響は日常的に観察されます。

- 「また歩けるようになる」と前向きに考える人 → 回復が早い

- 「動くと壊れるかもしれない」と恐れる人 → 痛みが長引きやすい

この違いは、単なる膝の構造ではなく、「痛みをどう意味づけるか」が症状の経過を大きく左右していることを示しています。

3-6. 第3章まとめ

- 膝痛は脳で編集される体験であり、痛みマトリックスが関与している

- 不安や恐怖(破局化思考)は痛みを増幅させ、慢性化を助長する

- 性格傾向や過去の経験も膝痛の強さに影響する

- 痛みは「膝の構造そのもの」ではなく、「心と脳の解釈」によって左右される

この理解を持つだけで、「痛みはどうしようもないもの」ではなく、「考え方や環境で変化し得るもの」という新しい視点を持つことができます。次章では、この脳と心の働きをさらに悪化させるストレスや生活環境の影響に焦点を当てていきます。

第4章:ストレス・生活環境と膝の痛み

4-1. ストレスは痛みを悪化させる

私たちの体は強いストレスにさらされると、自律神経やホルモンのバランスが崩れます。代表的なのが**ストレスホルモン「コルチゾール」**です。コルチゾールは本来、炎症を抑え体を守る働きをしますが、慢性的に分泌され続けると逆に神経を過敏にし、痛みを増幅させる要因となります。

実際に、慢性的なストレスがある人は膝痛や腰痛などの筋骨格系の痛みを抱えやすいことが報告されています(Bair et al., 2003, Arch Intern Med)。「仕事が忙しいときに膝が痛む」「休日にリラックスすると和らぐ」といった経験は、多くの方が実感しているのではないでしょうか。

4-2. 睡眠不足と膝痛の関係

ストレスと並んで大きな要因が睡眠の質です。睡眠不足は痛みに対する閾値を下げ、わずかな刺激でも痛みを強く感じやすくなります。

Smithら(2007, Sleep誌)の研究では、実験的に睡眠を制限された被験者は痛み感受性が大幅に上昇したことが示されました。膝痛に悩む方でも「よく眠れた日は痛みが軽い」「寝不足の日は痛みが強い」といった体験が珍しくありません。

4-3. 生活習慣が膝に与える影響

膝は体重を支える関節であり、体重や生活習慣の影響を強く受けます。

- 体重増加 → 膝関節への負担増

- 運動不足 → 筋力低下による関節不安定性

- 長時間の同一姿勢(デスクワークや立ち仕事) → 血流や関節の動きが悪くなる

肥満は変形性膝関節症の最大の危険因子の一つであることが多くの研究で示されています(Felson et al., 1988, N Engl J Med)。ただし重要なのは、「体重が増えた=必ず痛みが出る」わけではなく、筋力や活動量、心理的要因と複雑に絡み合って痛みが生じるという点です。

4-4. 孤独感と社会的サポート

近年注目されているのが、社会的つながりの有無が痛みに影響するという研究です。

Eisenbergerら(2003, Science)は、孤独や社会的排除を経験した人の脳活動を調べたところ、身体的痛みと同じ領域(前部帯状皮質)が活性化することを発見しました。

つまり、「孤独感」は脳にとって“痛み”そのものであり、膝痛の感じ方を悪化させるリスクとなるのです。逆に、家族や友人などの支えがある人は、痛みを軽く感じやすい傾向があることが報告されています。

4-5. 臨床で観察されるストレスと環境の影響

施術の現場でも、「仕事が繁忙期になると膝が痛む」「家庭の問題が解決したら痛みが軽くなった」といったケースは少なくありません。

これは、膝そのものの構造が短期間で変わったのではなく、ストレスや環境が神経やホルモンを介して痛みに影響している証拠といえます。

また、住環境も無視できません。寒冷地で膝痛が悪化しやすい、階段の多い生活環境で膝に負担がかかるなど、日常生活の背景も痛みの体験を形づくっています。

4-6. 第4章まとめ

- ストレスはホルモンや神経系を通じて膝痛を悪化させる

- 睡眠不足は痛み感受性を高める

- 体重・運動習慣・長時間の姿勢が膝に大きな影響を与える

- 孤独は痛みを強め、社会的サポートは痛みをやわらげる

- 膝痛は「構造」だけでなく「生活環境」と「人とのつながり」によっても変化する

第5章:膝痛の“ゆらぎ”とその意味

5-1. 痛みは一定ではなく変動する

膝の痛みは「常に同じ強さで続くもの」と思われがちですが、実際には**日や時間によって変動する“ゆらぎ”**が特徴です。

「昨日は楽に歩けたのに、今日はつらい」

「朝はこわばるけど、夕方には和らぐ」

こうした経験は、膝痛を抱える人なら一度は感じたことがあるでしょう。

この変動は「膝そのものが壊れているかどうか」ではなく、神経系や環境要因の影響によって左右されることが多いのです。

5-2. 天気や気圧による影響

「雨の日は膝が痛む」「台風が近づくとズキズキする」――これは多くの人が口にする現象です。

研究でも、気圧や湿度、気温の変化が膝痛や関節痛に関連していることが報告されています(Smedslund & Hagen, 2011, BMC Musculoskeletal Disorders)。

気圧の低下によって体内の圧力バランスが変わり、関節内の血流や神経の働きが影響を受けるためだと考えられています。

つまり「天気痛」という表現は迷信ではなく、科学的に裏付けのある現象なのです。

5-3. 心の状態による変動

心理的な要因も膝痛のゆらぎに大きく関与します。

- ストレスが強いとき → 小さな刺激でも痛みを強く感じやすい

- 安心感があるとき → 痛みを感じにくい

- 気分が落ち込んでいるとき → 痛みが増幅しやすい

Edwardsら(2011, Journal of Pain)の研究では、気分の落ち込みや不安が強い人ほど、日内で痛みの変動が大きいことが報告されています。

5-4. 活動量と膝痛の関係

膝痛のゆらぎは、日常の活動量とも関連しています。

- 適度に動いた日 → 筋肉がほぐれ、血流が促進され、痛みが軽くなる

- 長時間同じ姿勢で過ごした日 → 関節のこわばりや血流低下で痛みが強くなる

臨床の現場でも「雨の日は膝が痛む」と訴える方に話を聞くと、実際には「雨の日は外出や運動が減っている」ことが背景にあるケースが少なくありません。

5-5. 安心感による痛みの変化

興味深いのは、安心感そのものが痛みを和らげるという点です。

「施術を受けて安心した」

「信頼できる人と話せて不安が減った」

といった状況で、膝痛が軽くなるケースは珍しくありません。これは、心理的安全感が脳の痛み処理システムに直接影響するためです(Wiech & Tracey, 2009, Nat Rev Neurosci)。

5-6. ゆらぎをどう受け止めるか

大切なのは「痛みが変動するのは異常ではなく自然なこと」と理解することです。

「今日は痛みが強いから悪化したに違いない」と思い込むと不安が増し、痛みの悪循環に陥りやすくなります。

逆に「今日は体や心の条件が影響しているのかもしれない」と受け止めると、痛みに振り回されにくくなります。

むしろ痛みに“揺らぎ”があることは、「痛みを調整する余地がある」証拠です。安心感や活動の工夫によって痛みが軽くなる可能性を示しています。

5-7. 第5章まとめ

- 膝痛は日や時間によって“ゆらぐ”のが自然

- 気象条件(気圧・湿度・気温)が痛みを左右する

- 心の状態(ストレス・安心感)が痛みに影響する

- 活動量によって膝のこわばりや痛みが変わる

- 痛みが揺らぐ事実は「改善の余地がある」ことを示す

第6章:膝痛と“自己効力感”の関係

6-1. 自己効力感とは何か

自己効力感(セルフエフィカシー)とは、「自分はこの状況をうまく対処できる」という感覚を指します(Bandura, 1977, Psychological Review)。

膝痛においても、この“できる感覚”は痛みの体験や生活の質に大きく影響します。

- 「歩くと悪化するから控えよう」→ 不安が強まり、活動量が減少

- 「工夫すれば歩ける」→ 活動を継続でき、結果的に膝の機能が保たれる

つまり、同じ痛みでも「どうとらえるか」で未来が変わるのです。

6-2. 研究が示す自己効力感と膝痛

Lorigら(1989, Arthritis & Rheumatism)の研究では、関節リウマチや変形性膝関節症の患者において、自己効力感が高い人ほど痛みを軽く感じ、生活の質も良好であることが報告されています。

また、Marksら(2005, Arthritis Care & Research)の調査でも、自己効力感の低い人は膝痛の影響を強く受けやすく、身体活動が制限されやすいことが示されました。

これは「痛みがあるから動けない」のではなく、「動けないと思うから痛みを強く感じる」側面があることを意味しています。

6-3. 自己効力感を高める要素

自己効力感は生まれつきの性格ではなく、日々の経験や環境によって育てることができます。具体的には:

- 小さな成功体験

例:短い距離でも痛みなく歩けた/階段を1段登れた - モデリング(観察学習)

例:同じように膝痛を抱える人が運動に取り組んで改善している様子を見る - 言葉による励まし

例:「大丈夫、あなたならできる」という専門家や周囲のサポート - 心身のコンディション調整

例:十分な睡眠、ストレス管理、呼吸法でリラックスする

こうした要素が積み重なることで、「やってみよう」という気持ちが強まり、結果的に痛みの受け止め方も変わっていきます。

6-4. 臨床で見られる“自己効力感の違い”

現場では、自己効力感の高さによって経過が大きく変わることを実感します。

- 自己効力感が低いケース → 「どうせ治らない」と思い込み、運動を避け、さらに筋力低下や痛みの悪化を招く

- 自己効力感が高いケース → 「工夫すればできる」と前向きに挑戦し、徐々に活動範囲が広がる

この差は、膝関節の構造だけでは説明できません。まさに「心の姿勢」が体の回復に直結しているのです。

6-5. 自己効力感を育てる第一歩

膝痛と付き合う上で大切なのは、「痛みを完全にゼロにする」ことではなく、「痛みがあってもできることを増やす」視点です。

たとえば、

- 5分間の散歩

- 軽いスクワット1回

- 階段を一段だけ登る

こうした小さな挑戦を積み重ねることが、自己効力感を育み、結果として痛みのコントロールにつながります。

6-6. 第6章まとめ

- 自己効力感は「自分はできる」という感覚であり、膝痛の体験を左右する

- 研究でも自己効力感の高さが痛みや生活の質に直結することが示されている

- 小さな成功体験、周囲のサポート、心身の調整が自己効力感を高める

- 痛みをゼロにするより「できることを少しずつ増やす」ことが大切

第7章:膝痛と向き合うセルフケア戦略

7-1. セルフケアの基本姿勢

膝痛のセルフケアにおいて重要なのは、**「無理をして痛みを消そう」とするのではなく、「痛みと折り合いをつけながら動きを取り戻す」**という考え方です。

この姿勢を持つだけで、「やってはいけないこと探し」から「できること探し」に意識が変わり、自己効力感も高まりやすくなります。

7-2. 筋肉と関節のバランスを整える

膝痛対策では、太ももやお尻の筋肉を少しずつ鍛えることが有効です。

- 太ももの前(大腿四頭筋) → 膝関節の安定性を高める

- お尻の筋肉(中殿筋) → 骨盤や股関節を支え、膝への負担を軽減する

実際に、筋力トレーニングが変形性膝関節症の症状改善に有効であることは複数の研究で確認されています(Fransen et al., 2015, Cochrane Review)。

ただし「痛みが強まるほどの負荷」は逆効果になるため、1〜2割の筋肉の疲労を感じる程度から始めるのがポイントです。

7-3. 血流を促す軽い運動

膝の関節は筋肉のように血管が豊富ではなく、動かすことで関節液が循環して栄養が届けられる構造です。

- ゆっくり歩く

- 自転車を軽いギアでこぐ

- プールでの水中ウォーキング

これらの有酸素運動は、血流改善だけでなく体重管理にも役立ち、膝への負担軽減につながります。

7-4. 姿勢と体の使い方を見直す

日常の体の使い方も、膝痛の軽減に欠かせません。

- 立ち上がるとき → 膝だけでなく股関節を曲げる意識を持つ

- 階段の上り下り → 膝に体重をかけすぎず、手すりやお尻の筋肉を使う

- 長時間座るとき → 30分に一度は立ち上がり、膝を伸ばす

小さな習慣の積み重ねが、膝への負担を大きく変えます。

7-5. 心のケアを取り入れる

セルフケアは体の運動だけではありません。心のケアも同じくらい重要です。

- 深呼吸や瞑想でリラックスする

- 痛みを日記に書き出し、客観的に眺める

- 信頼できる人と気持ちを共有する

心理的安心感が痛みの強さに影響することは、神経科学的にも裏付けられています(Wiech & Tracey, 2009, Nat Rev Neurosci)。

7-6. 自己流で悩まないために

「セルフケアをしてもうまくいかない」と感じるときは、専門家の評価やアドバイスを受けることが大切です。

体の状態や生活背景は人によって異なるため、オーダーメイドのサポートがあることで安心して取り組めるようになります。

7-7. 第7章まとめ

- セルフケアは「痛みを消す」より「動ける範囲を広げる」意識が大切

- 筋力強化・有酸素運動・姿勢改善は膝痛軽減に有効

- 心のケアも取り入れることで痛みの受け止め方が変わる

- 迷ったときは専門家に相談し、自分に合った方法を選ぶ

第8章:まとめと未来へのメッセージ

8-1. 膝痛の理解が変わると未来も変わる

ここまで見てきたように、膝の痛みは単なる「関節の変形」や「軟骨のすり減り」だけで説明できるものではありません。

- 筋力や姿勢といった身体的要因

- ストレスや不安といった心理的要因

- 天候や生活習慣といった環境的要因

これらが複雑に絡み合い、膝痛という体験を形づくっています。

つまり「膝痛=老化のせい」「もう治らない」という思い込みから離れることが、第一歩なのです。

8-2. 痛みは“敵”ではなく“体からのメッセージ”

膝痛を単なる「壊れた証拠」と考えると、不安や恐怖にとらわれやすくなります。しかし、最新の研究や臨床経験が示すのは、痛みが「体からの警告やメッセージ」としての役割を果たしているということです。

- 「このままでは負担が大きいよ」

- 「少し休んで工夫してね」

そんなサインとして受け止めることで、痛みに過剰に振り回されずにすみます。

8-3. 膝痛と共に“生きやすくなる”視点

膝痛と向き合うとき、大切なのは**「痛みをゼロにする」ことより「痛みと付き合いながら動ける自分を取り戻す」**ことです。

- 動ける範囲を少しずつ広げる

- 小さな達成感や安心感を積み重ねる

- 支えてくれる人や環境を味方にする

これらの工夫を続けることで、「膝痛があるから何もできない」から「膝痛があってもできることはある」へと、人生の視点が変わります。

8-4. 希望を持って歩き出すために

慢性的な膝痛を抱えると、「この先もずっと痛みに縛られるのでは…」と不安になることがあります。しかし、研究や臨床現場の経験が教えてくれるのは、膝痛は変わり得るものだということです。

完全に痛みを消すことは難しくても、

- セルフケアを続ける習慣

- 専門家のサポート

- 自分なりの安心の積み重ね

これらが未来を大きく変えていきます。

8-5. 第8章まとめ

- 膝痛は「変形だけ」ではなく、多面的な要因が関与している

- 痛みは“敵”ではなく“体からのメッセージ”と捉え直すことが大切

- 目標は「痛みゼロ」ではなく「痛みと共に動ける生活」

- 希望を持って、自分のペースで歩みを進めていける

❓ FAQ

Q1. 膝の変形があると必ず痛みが出るのですか?

A. いいえ。変形があっても痛みが出ない人は多くいます。痛みは変形度合いだけでなく、筋力や神経の働き、心理的要因なども関わります。

Q2. 検査で「異常なし」と言われたのに痛いのはなぜですか?

A. 痛みは「体からの信号」だけでなく「脳の解釈」によっても生まれる体験です。ストレスや不安、生活習慣などが関与している可能性があります。

Q3. 膝の痛みを和らげるには安静が一番ですか?

A. 完全な安静は逆効果になることがあります。動ける範囲で軽く体を動かすことが血流や筋力維持につながり、痛みの改善に役立ちます。

Q4. 天気が悪い日に膝が痛くなるのは本当ですか?

A. はい。気圧や湿度の変化は体内の圧力バランスや血流に影響し、痛みを感じやすくすることが研究でも示されています。

Q5. 痛みと一生付き合わなければならないのでしょうか?

A. 完全に痛みを消すことは難しい場合もありますが、心理的サポートやセルフケア、適切な運動で「痛みと共に動ける生活」を取り戻すことは十分可能です。